本を読むのが遅いのに、本好きな私の読書法

「本を読むスピードが遅いんです。でも本は大好きなんです。」

デザイナーであり、また、説明下手な私がこういうことを言うと、けっこう意外そうな顔をされます。

子どもの頃から図書館や本屋さんが好きで、大人になった今も出かけ先で気づいたら本屋に立ち寄っているほど。SNSでは出会えない作家や作品に出会える場所であり、本棚に並ぶ背表紙から受けるインスピレーションは、私にとって一番贅沢な時間のひとつです。

店内の小さな企画棚やアート展示にふと立ち止まり、タイトルの言葉選びや装丁から「今の自分に必要なもの」を受け取るあの感覚は、オンラインのサジェストでは代替できません。だから私は今でも、本屋に行くのが行き先ランキング1位です。

ただ、読むスピードが遅い😵💫。だからこそ「どう読めば忘れないか」「どうすれば学んだことを生活や仕事に生かせるか」という点に、ずっと悩んできました。

読みっぱなしにしてしまう自分の癖や、時間が空くと読む気が落ちる特性を受け止めつつ、遅読でも成果が残る読書法を探し続けています。今日は、憧れている読書術・私の実際のスタイル・AIの活用・メモ術・紙とデジタルの使い分けを、等身大の言葉でまとめます🫡。

おすすめ読書術ベスト3

読書法にもいろいろありますが、私がここで紹介するのは「実際に学びを生活や仕事で活かせるかどうか」という観点で選んだものです。

速く読むことよりも、記憶に残し、行動につなげることを大切にしたい。そんな思いから、私自身が試して効果を感じた3つの方法をまとめました。

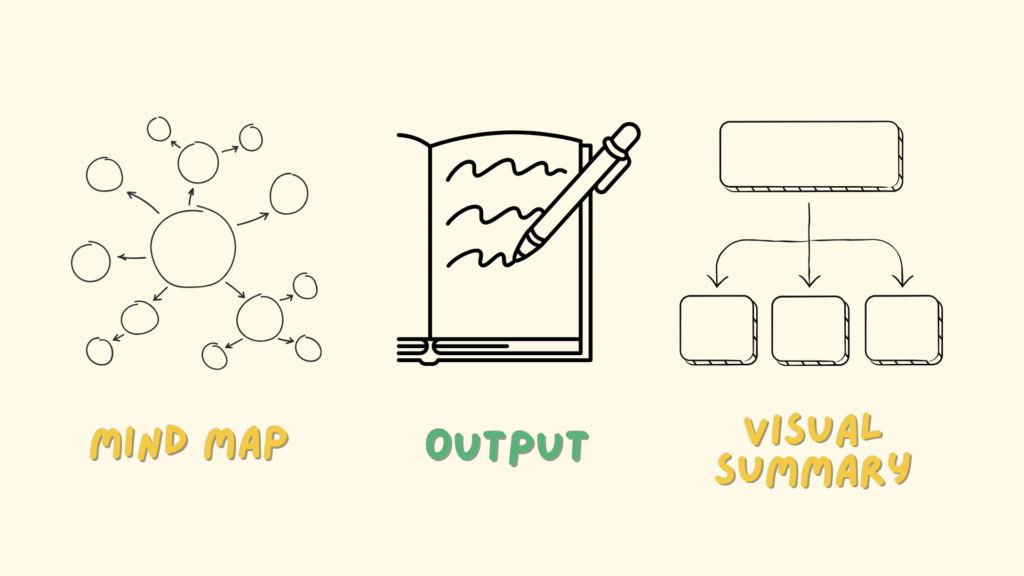

1. マインドマップ読書術

トニー・ブザン氏が考案した思考整理法「マインドマップ」を読書に応用。読了後、中央にタイトルやテーマを書き、そこから放射状にキーワードや重要概念、引用、連想を枝分かれさせます。色や小さなアイコンを添えると、視覚的に構造が立ち上がり、ページを開くだけで全体像と細部が同時に想起されます。

良い点は関連性の可視化。ビジネス書・教養書・自己啓発書はもちろん、人物関係や章構成が複雑な本でも、網目状に知識を結び直すことで理解が深まり、後日の再読コストが下がります。

マインドマップは、仕事での思考整理や会議での説明の場面でも活用しています。全体像をひと目で把握できるのがとても良いところです!

blog_img-1-320x180.png)

2. 読んだら忘れない読書術

「読んだらその日のうちにアウトプットする」ことを核にした読書法。SNSで一言感想を投稿する、家族や同僚に要点を話す、メモに3行でまとめる─形式は自由です。インプット→即アウトプットのサイクルを回すほど、記憶の定着と実装(仕事や生活での活用)が進みます。

私が31歳でフリーランスとして活動を始めたころ、とにかく学んだことを身につけたい一心で、この本を手に取りました。

3. 図解読書術(ビジュアルノート法)

文章ではなく図やチャートで要点を1ページに収める方法。因果関係はフローチャート、比較はマトリックス、主張と根拠はピラミッド構造、全体俯瞰はマインドマップ……と“型”を使い分けます。図解にすると理解の再生がとにかく速い。

まとめたノートをパッと見るだけで、わずか数十秒で要旨を思い出せます!この方法を実践するなら、ノートやiPadに手書きで残すのが良さそうですね!

私の実際の読書スタイル

先ほどご紹介した読書術もありますが、現在の私のライフスタイルに取り入れている読書法は、「集中して読む」スタイルです。

🔥隙間時間は“火をつける”ために

私は、読書と読書の間が空くとモチベーションが下がり、続きが遠のいてしまうタイプです。そこで隙間時間は、読書の“着火剤”として活用しています。Kindle+Alexaの読み上げをラジオのように流し、心に響いた言葉だけをスマホに即メモ。短時間でも「読む気」を温めておくと、その後の本気読書にすっと入れるのです。

☕本気の読書は「朝カフェ一気読み」

最も集中できるのは朝。休みの日や早起きすると決めた日に、カフェで1時間ほど一気に読む時間をつくっています。全ページを完璧に読むことより、熱が冷めないうちに核となる章や気になるパートを集中的に読む。読み切らない罪悪感を手放すと、むしろ学びの密度が上がりました。

AIに相談して、自分に合った読書法を探す

「どの読書法が自分に合うのか分からない」─そんなときはAIに相談します。AIは生活リズムや目的を踏まえた読書計画の共同デザイナーになってくれます。

どんな相談ができるの?(質問テンプレ)

- 仕事に活かしたい:「読んだ内容を忘れない読書術を、出勤前の30分でできる形に最適化して」

- 小説を楽しみたい:「読むのが遅い私でも物語に浸れる読み方と、余韻を残すメモのコツを3つ」

- 隙間時間活用:「通勤片道20分×往復で進む、週3冊ペースの読書スケジュールを提案して」

- ビジネス書速理解:「要約・図解・音声併用で理解を深める手順を、初級→中級→上級で」

- モチベ維持:「3日さぼっても再開できる読書リスタート儀式を作って」

実践ミニワーク(今日から試せる3ステップ)

- 朝3分:読書計画をAIに口述(今日読む章、到達点、アウトプット場所)

- 読後5分:AIに要点を話す(AIが箇条書き要約&タスク化。メモに貼る)

- 夜2分:AIに問いを投げる(「明日読む前に思い出すべき3点」を生成→翌朝の着火剤)

アウトプットの練習相手にもなる

「感想を話すから質問役になって」と頼むと、AIがインタビュアーになってくれます。第三者視点の問いかけで、曖昧だった理解が言語化され、“使える知識”へ変換されます。

さらに、週次レビューとして「今週の学びトップ3/試したこと/来週の読書テーマ」をAIに整形してもらうと、学びが連続体になります。

Craftを使った私の読書メモ術(解説編)

最近は「Notion」などのメモアプリが広く知られるようになりましたが、私が愛用しているのは「Craft(クラフト)」というアプリです。まだあまり知られていないかもしれませんが、シンプルで美しいデザインと直感的な操作感が魅力で、読書メモとの相性がとても良いと思っています📱🫧。

ここでは、細かい操作手順を解説するのではなく、実際に私がどんなふうに読書メモを残しているかをイメージしてもらえるようにまとめています。

私の基本スタイルは「スマホ×Craft」。右利きなので左に本を置き、右にスマホを構えて、右手だけで入力が完結するようにしています。こうすると、気になったフレーズを止まらずに書き残せて、読書のリズムを崩さず続けられるのです。

すぐにメモできる環境をセットする

パソコンや紙ノートも試しましたが、本をいったん閉じたり、ページをクリップで固定したり、手間が多くて流れが切れがちでした。スマホなら片手で完結。止まらないことが正義だと実感しました。

気になった部分は即メモ

「これは残したい」と思ったら、その瞬間にCraftへ。引用→一言コメント→後で試すアクション、の順に数十秒で残します。リズムを崩さない“走り書き”が、結局いちばん続く。

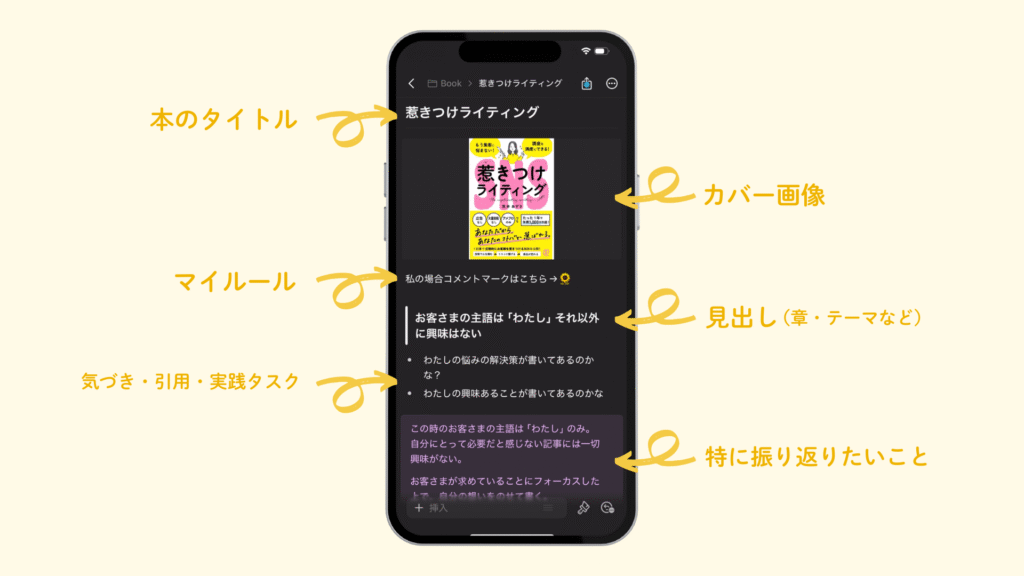

構造的に整理する

Craft活用の一例

- 最上位:本のタイトル

- 中位:見出し(章・テーマなど)

- 下位:気づき・引用・実践タスク

という3層を作るのが私の基本。とにかく即時メモと振り返りやすさだけを考えて現状はこのスタイルで安定しています。

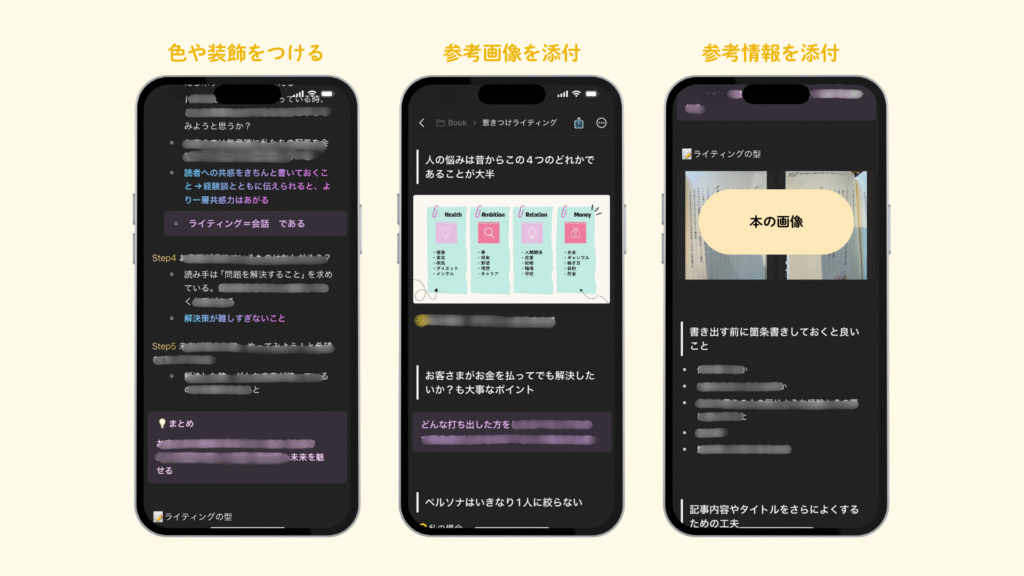

視覚的に振り返る

Craftはシンプルで美しいレイアウト。見出し・リスト・区切りが整っているので、スクロールだけで当時の思考に戻れます。朝のカフェで前回メモを30秒だけ見返す、といった軽い復習が自然にできます。

必要なら画像や引用も添付

図やチャートは写真で貼り、短いキャプションを添えておきます。文字だけでは思い出しづらい学びも、ビジュアルと結合すると再現性が上がります。引用は「なぜ響いたのか」一言メモを必ずセットで。

私のCraftノートひな形

- 書名/著者/読了日

- 活かしたいこと(見出し+要約3〜5行)

- 自分なら?を簡単にアウトプットする

- 今日から試すことを然るべき場所に反映する→カレンダーにタスクを記載

- 1か月後に見返すポイント(3つ)→カレンダーに予定をいれる

Craftは読書の伴走者

こうして蓄積したノートは、ただの記録ではなく思考の航海記。読み返すたびに当時の視点が立ち上がり、次の行動に直結します。

紙とデジタルの使い分け

これはずっと私の中で戦い続けてきたテーマです。結論から言えばどちらも必要、ただし目的で選ぶことにしました!

紙の本が好きな理由

割合で言えば紙が多め。ビジネス書でも小説でも、「残しておきたい」本は紙です。

部屋の本棚に並ぶ背表紙をぼーっと眺める時間が好きで、今の自分に必要な本はなんだろうか?と考えるのもまた良い時間。

紙のメリット:集中しやすい/所有の喜び/視界に“置いておける”リマインド効果

紙の注意点:持ち運びが重い/検索ができない

デジタルの本を選ぶ理由

一方で、ビジネス書・専門書はKindle+Alexaが第一候補。

- 読み上げで移動時間が学びに変わる(“ながら読書”が苦にならない)

- 目と耳のダブルインプットで難解な用語も理解がスッと進む

- 漢字に自信がない箇所も、音声で意味がつながる

- ハイライトの検索・エクスポートが速い

と、遅読の私にはメリットが大きい。特に仕事で使う本は、Kindleでテキストを目で追い、気になるところにはデジタルマーカーを引きながらAlexaを流すと、理解の深さと速度が両立します。なお、小説やエッセイは基本的にKindleでは買いません。残したいから紙で持つ、これが私のルールになりました。

読書が遅いからこその気づき

速く読めないことを嘆くより、遅さを戦略に変える。そのために続けてきたことは・・

- 一気に読む習慣:朝のカフェで熱が冷めないうちに要点を吸収

- 読んだら即メモ:Craftで要点・感想・行動を数分でその場で即時記録

- 紙とデジタルの使い分け:残す喜びと効率の両立

- 本屋で偶然の出会い:SNSでは届かない発見を棚から受け取る

この積み重ねが、私なりの「遅読家の読書法」です。速さではなく、残り方にこだわってみました。

これからの課題

次のチャレンジは隙間時間の最適化。

「10分でこの節だけ」「図解だけ見返す」「AIに3問だけ答える」など、微小単位で完結する読書メニューを増やし、日々の生活動線に組み込みたいです。積ん読になりがちな本も、小さな成功体験を積む設計で前に進めます。

週次ルーティン案:金曜の夜にCraftで「今週の学びTop3/実践したこと/翌週の一冊」を3行で記録。AIに要約してもらい、月末に4週分を振り返る。

よくある質問(私なりの答え)

Q. 遅読は悪いこと?

A. いいえ。速さは手段であって目的ではありません。遅読でも「学びが残る/生活で使える」なら十分に価値があります。私の基準は“どれだけ残ったか”。

Q. 速読とどう付き合う?

A. 要約やプレビューとしては便利。ただし“理解を深めたい章”はゆっくり読む、といったハイブリッドが合いました。速読一択にしないほうが、私には健やかでした。

Q. メモに時間がかかって読書量が減りませんか?

A. 私は気になった部分を、その都度シンプルにメモしています。家の中では音声を吹き込んでテキスト化することもあり、時間を節約できる工夫をしています。結局のところ、「短く続けられる工夫」こそが、一番長く続けられる方法だと感じています。

まとめ

私は読書が速いわけではありません。それでも、遅いからこそできる読み方がある。自分のリズムに合わせ、AIやアプリ(Craft)、紙とデジタルを賢く使い分ければ、「読んで良かった」がちゃんと残ります。

同じ悩みを持つ方へ。まずは今日、気になった1章だけ。終わったら3行メモ。それを積み重ねれば、読書は確実に日常の力になると信じています✨️

ここまで読んでくださりありがとうございます。

もしこの記事が気に入っていただけたら、くらしの工夫やくまきちの日常をゆるりと発信しているInstagramやThreadsにも、ぜひ遊びにきてください。

日々の中で見つけた暮らしのヒントが、誰かの毎日にやさしく届けばうれしいです。